在桥梁工程领域,数字孪生技术与巡检机器人的深度融合正引发检测模式的革命性变革。通过构建桥梁全生命周期的数字化镜像,结合自动化探伤机器人的精准作业,物理实体与虚拟模型的数据交互得以实时呈现。探伤机器人数字孪生系统不仅将桥梁健康评估从“宏观巡检”推向“微观洞察”,也推动着传统运维模式向预测性、预防性维护转型。

1. 探伤机器人数字孪生系统架构

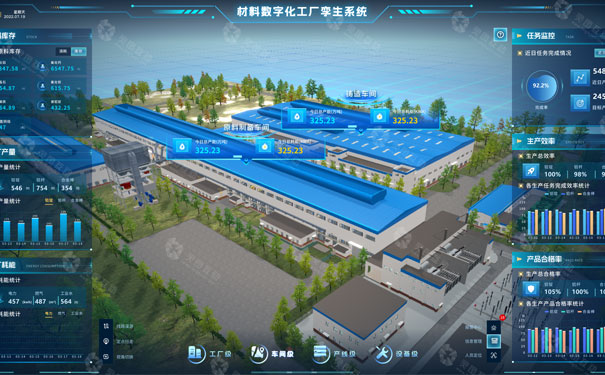

探伤机器人数字孪生系统架构构建了数字孪生系统的核心支撑体系,各模块协同运作形成虚实交互闭环:

多模态感知网络:部署应变计、光纤光栅、激光雷达等传感设备,构建桥面形变监测、应力分布解析、环境参数采集的三维感知矩阵,实现全要素数据实时采集。

高精度建模引擎:基于BIM+GIS技术打造工业级数字镜像,通过参数化建模手段1:1还原桥跨结构钢筋排布、混凝土孔隙等微观特征,构建可计算、可分析的虚拟实体。

智能分析中枢:集成深度学习算法与有限元分析技术,构建结构损伤演化与应力变化规律的非线性映射模型,支持从海量数据中提取关键特征参数。

沉浸式交互界面:开发支持AR/VR设备接入的三维可视化平台,通过空间映射技术将裂纹扩展趋势、应力集中区域等分析结果直观呈现,提升工程决策的直观性。

边缘云协同架构:采用分布式计算框架,在边缘节点完成数据预处理与实时控制,确保毫秒级响应速度与高可靠性指令执行。

2. 多重检测体系

探伤机器人搭载的多重检测机制构建起立体化损伤识别网络。表层成像系统采用高像素工业相机,配合自适应光源阵列,可捕捉毫米级表面裂纹,图像处理算法自动识别锈蚀、剥落等典型病害。环境感知阵列集成温湿度、风速、振动等16类环境参数,通过机器学习建立环境-结构响应模型,预判极端天气下的结构安全阈值。

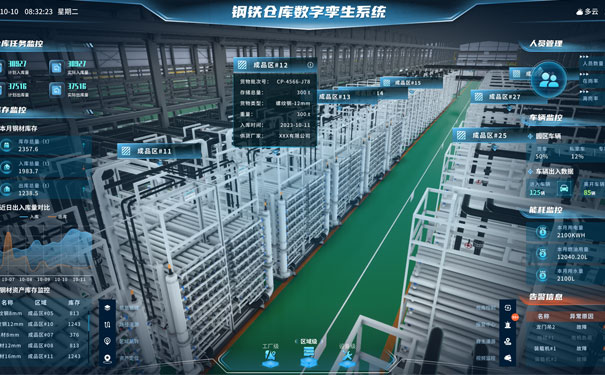

3. 闭环式健康管理系统

数字孪生与探伤机器人的协同创新体现在三个维度:

数据实时交互:机器人采集的原始数据经边缘计算预处理后,同步更新至虚拟模型,确保数字孪生体的状态与物理实体保持毫米级同步。

算法迭代优化:现场检测数据持续训练深度学习模型,使裂纹识别准确率显著提升。

决策反馈控制:当虚拟模型预测某区域应力超过阈值时,系统可自动调度机器人进行重点检测,形成“检测-分析-决策”的闭环控制流。

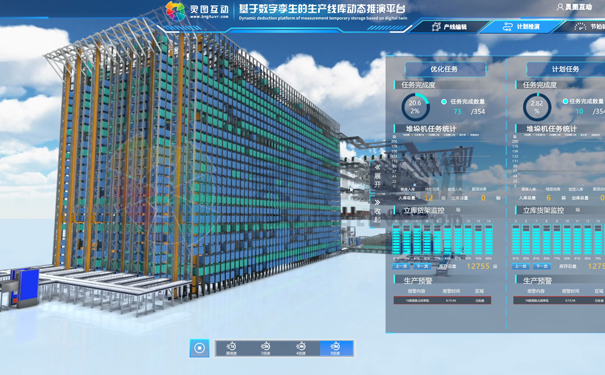

4. 智慧运维转型

从被动响应到主动预防这种虚实融合的创新模式,正在推动桥梁管理从被动响应向主动预防转型。通过数字孪生体的疲劳寿命预测,可延长钢箱梁维修周期,在延长使用寿命的同时显著降低维护成本。同时,系统能够提前识别潜在风险,进一步避免了可能的结构安全事故,显著优化维护效率。

探伤机器人的数字孪生体通过双向数据流实现动态映射与协同进化。该体系不仅为桥梁结构安全提供了全周期、高精度的可靠支撑,更通过虚实互促机制,为交通基础设施的智能化转型提供了可复制的技术解决方案。伴随5G通信、边缘计算等新一代信息技术的突破,探伤机器人数字孪生系统将持续推进算法优化与架构升级,为桥梁运维的智能化演进注入持续创新动能。