隧道工程因其隐蔽性与地质环境的复杂多变,长期面临施工风险高、病害识别难、健康监测效率低等严峻挑战。地质参数的不确定性、设计施工的差异性、专家经验的局限性以及结构病害的隐蔽性,严重制约了工程的安全、高效与智能化进程。数字孪生隧道施工管理平台通过构建物理隧道与其全要素数字化虚拟体的实时动态映射,融合多源感知数据与智能模型,旨在实现隧道工程全生命周期的数字化科学管理。

1. 数字孪生驱动的施工动态智能管控

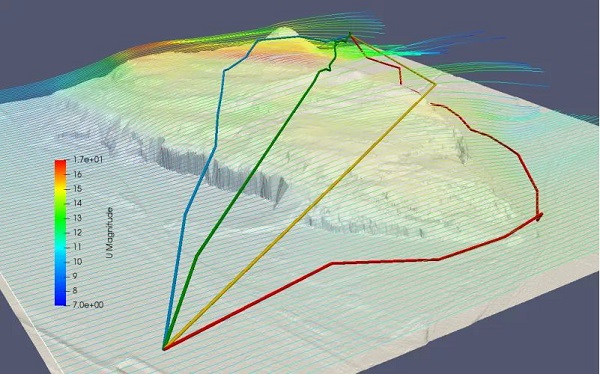

隧道施工的核心痛点在于地质环境的“不可见”与参数的高度不确定性,以及由此引发的施工过程与设计预期间的显著偏差。传统依赖有限钻孔数据和经验判断的模式,难以应对复杂多变的地层条件,导致安全风险积聚、设计频繁变更与成本工期失控。

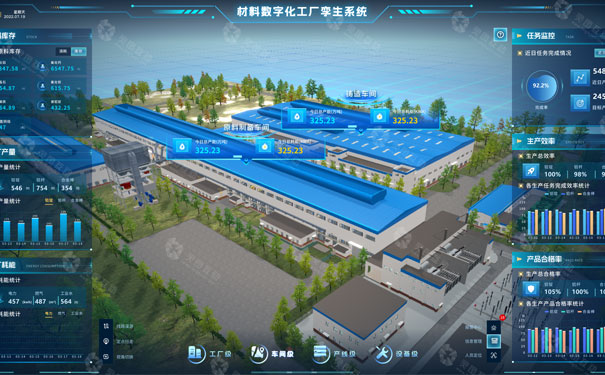

数字孪生隧道施工管理平台构建了隧道工程全要素、高保真的虚拟镜像。它深度融合实时地质雷达、TSP超前预报、盾构机传感器等多源感知数据,结合先进的地质参数反演算法与机器学习模型,在虚拟空间中持续动态更新地质模型,实现对未知区域的扫描式认知。大幅提升施工安全性,显著减少非预期变更,有效保障工程质量和进度目标。

2. 岩隧一体耦合分析与病害智能预警

隧道结构性病害(渗漏水、管片错位、衬砌开裂、劣化变形等)的发生与发展,是隧道结构与其外部岩土环境长期复杂相互作用的结果,与历史荷载及地质行为强相关。孤立看待隧道结构本身,难以精准溯源病害机理并预警未来风险。

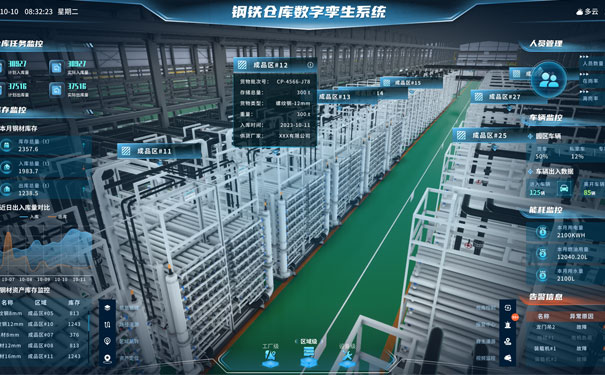

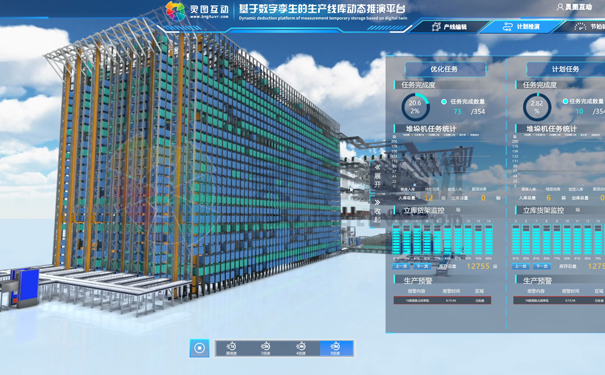

隧道建造数字孪生施工管理平台的核心突破在于构建了“隧道-围岩”一体化的数字孪生模型。该模型不仅精细刻画管片、衬砌等结构细节,更将影响结构受力的关键岩土体及其历史行为(如地层应力场演变、地下水渗流历史、邻近施工扰动)纳入统一虚拟空间进行耦合仿真。

平台利用部署于实体结构的分布式传感器网络,持续采集结构响应与环境荷载数据,驱动孪生模型进行实时或准实时力学计算与状态推演。通过对比分析物理实体状态与虚拟模型预测状态,平台能敏锐识别结构异常,智能诊断潜在病害类型、位置及演化趋势,评估其对结构整体安全性的影响,为预防性维护决策提供科学依据。

3. 多源感知融合与智能诊断决策

传统的隧道结构健康监测常受限于数据割裂、分析滞后与主观依赖,难以满足隐蔽工程对复杂破损演变过程实时精准诊断的需求。数字孪生隧道施工管理平台整合物联网(IoT)、BIM、GIS及人工智能技术,构建了覆盖隧道全生命周期的智能监测诊断中枢。

隧道建造数字孪生施工管理平台无缝集成结构变形监测、裂缝自动识别、渗漏水检测、环境温湿度感知等多样化传感器数据,构建起全天候、多维度的“神经系统”。这些实时数据流持续注入数字孪生体,驱动模型状态更新。

平台生成的综合健康评估报告与可视化仪表盘,直观呈现结构安全状态、损伤位置及发展趋势,为管理人员提供即时、客观、量化的决策支持,显著提升运维响应速度与资源利用效率,确保隧道长期服役安全可靠。

数字孪生隧道施工管理平台,以数据为驱动,以模型为核心,以智能为引擎,连接物理隧道与数字空间,有效破解了地质认知的不确定性,精准捕捉了岩隧耦合的复杂性,实现了结构健康的先知先觉。该平台不仅是对传统隧道建造与管理模式的深刻变革,更是推动隧道工程迈向智能化、精益化、可持续发展的核心基础设施,其应用将显著提升隧道工程的安全管控能力,为构建安全、韧性的地下交通网络奠定坚实的技术基础。

推荐案例:灵图互动智能建造数字孪生解决方案